»Das wahrste Buch über Liebe und Scheitern und unerträgliche Erwartungen, das ich seit Langem gelesen habe. (…) Es geht um uns in diesem Jahrhundert, in dem die verzweifelte Liebe uns irgendeinen verloren gegangenen Sinn ersetzen soll.«

ELKE HEIDENREICH

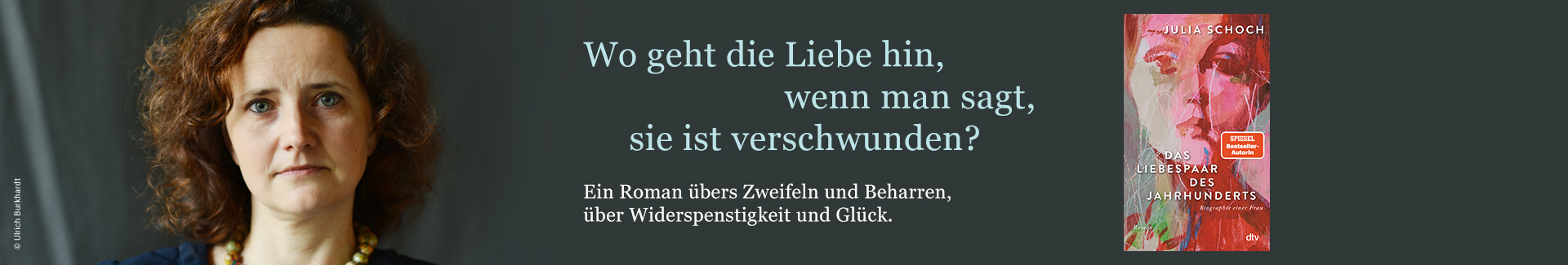

Das Liebespaar des Jahrhunderts

Roman

Eine Frau will ihren Mann nach vielen Jahren Zusammenleben und Ehe verlassen. Wie konnte es nur dazu kommen? Julia Schoch legt frei, was im Alltag eines Paares oft verborgen ist.

22,00 €

Lieferzeit: 5-7 Tage, E-Books sind sofort versandfertig

Julia Schoch

Julia Schoch, 1974 in Bad Saarow geboren, aufgewachsen in Mecklenburg, lebt als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Potsdam. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, auch für ihre Übersetzungen französischer Literatur. Zuletzt erschien ihr Roman ›Schöne Seelen und Komplizen‹, mit dem sie – wie schon mit ihrem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Roman ›Mit der Geschwindigkeit des Sommers‹ – auf Platz 1 der SWR-Bestenliste stand. 2022 wird ihr die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk verliehen.

»Julia Schoch zeigt, wie Literatur unsere Sehnsüchte und Verlorenheiten, unsere kulturellen Verwurzelungen und unsere politisch-geschichtlichen Heimatlosigkeiten in ein Sprachkunstwerk verwandeln kann.«

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

»Julia Schoch ist eine Virtuosin des Erinnerungserzählens, konziser Lebensrückblicke, mit deren Hilfe sie auf ebenso leichte wie kluge Weise unsere Gesellschaft zu porträtieren versteht.«

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Julia Schoch im Gespräch mit Lektorin Ulrike Schieder

Ulrike Schieder: In deinem Roman ›Mit der Geschwindigkeit des Sommers‹ und auch in anderen Büchern hast du über das Verschwinden von Orten und Menschen geschrieben, oder konkreter: über das Verschwinden der DDR. Jetzt, im neuen Buch ›Das Vorkommnis‹, geht es um das plötzliche Auftauchen von etwas: einer unbekannten Halbschwester, die das Leben, Denken und Fühlen der Ich-Erzählerin so ziemlich auf den Kopf stellt. Ist das etwas Neues? Oder nur die Rückseite derselben Medaille?

Julia Schoch: Mit dem Auftauchen der Halbschwester verschwindet ja auch etwas: die Vorstellung von Familie, die die Ich-Erzählerin bislang gehabt hat. Dadurch gerät ihr Leben durcheinander. Oder zumindest in eine Schieflage. Jeder von uns hat ja ein Bild, man könnte auch sagen, eine Erzählung von sich selbst, da ist alles an seinem Platz, es gibt eine gewisse Logik, Erklärungsmuster, die man sich zurechtgelegt hat, die einzelnen Familienmitglieder haben bestimmte Funktionen, spielen ihre Rollen. Wenn das ins Wanken gerät, nehmen die meisten das als Katastrophe wahr. Als eine Verunsicherung, die sich auf die Mitmenschen überträgt. Ich wollte davon erzählen, wie etwas, das man für beständig gehalten hat, verschwindet und man sich mit einer neuen Situation arrangieren muss.

Allein schon der Anfang! Gleich auf der ersten Seite fällst du mit der Tür ins Haus, indem du erzählst, dass diese fremde Frau auf die Ich-Erzählerin zukommt und sagt: »Wir haben übrigens denselben Vater.« Ein ungeheuerlicher und gleichzeitig lapidarer Fünf-Wörter-Satz! Der hat mich sofort in die Geschichte hineingezogen.

Ich mag Bücher, die mich nicht lange im Unklaren darüber lassen, wohin die Reise geht. Und als Autorin lege ich nicht gern falsche Fährten. Beim Schreiben des Buches wollte ich, dass man an der Überraschung, aber auch an der fieberhaften Suche, den Nachforschungen und Verwirrungen der Ich-Erzählerin von Anfang an so unmittelbar wie möglich teilhat. Als wäre man selbst darin gefangen. Das wollte ich mit größtmöglicher Klarheit zeigen. Genau darum geht es ja im Buch: um das Ringen um Klarheit.

Dass man sofort hineingezogen wird in den Strudel der Gedanken und Ereignisse, die das Auftauchen der Halbschwester auslöst, und alldem mit größter Spannung folgt, hat nicht wenig mit deiner Erzählweise zu tun. Mit der Anschaulichkeit der Szenen, der Lebendigkeit der Figuren, der Schönheit der Sprache. Aber darüber hinaus – könnte es sein, dass du auch mit dem Thema einen Nerv getroffen hast?

Ich war selbst verwundert, warum mich das Thema so aufgewühlt hat. Auch das wollte ich erforschen. Da taucht ein neues Familienmitglied auf – wieso wirft einen so was aus der Bahn? Schließlich leben wir in einer Zeit, in der es fast keine Tabus mehr gibt in Sachen Liebe oder Familie. Unabhängig von meiner persönlichen Geschichte wollte ich herausfinden, mit welchen Vorstellungen von Familie, also von Verwandtschaft und Herkunft, wir leben. Und als ich anfing, darüber nachzudenken, und später auch andere dazu befragt habe, bestätigte sich für mich die Notwendigkeit, über mein Unbehagen zu schreiben, denn andere hatten es auf ihre Weise auch.

Wie könnte sich dieses Unbehagen erklären?

Ich glaube, wir richten uns ein in bestimmten Geschichten von uns selbst. Und diese Geschichten geben wir nicht gern auf. Wir erfinden uns nicht dauernd neu. Deshalb fallen uns auch Veränderungen so schwer. Menschen sind keine Amöben.

Redest du hier von Ordnung? Vom Bemühen, das eigene Leben zu überblicken?

Ja, genau. Ich behaupte: Das Erzählen unseres Lebens, das Ausschmücken, Weglassen, Interpretieren, also das Ordnen von allem, ist ein Urbedürfnis des Menschen. (Weswegen ich auch ein großer Fan von Fotoalben bin.) Erzählen regt uns an, und zugleich beruhigt es uns. Erzählen schafft Verbindungen zwischen uns, weil es uns daran erinnert, wie ähnlich wir einander sind. Auch ›Das Vorkommnis‹ ist ja der Versuch, in Kontakt mit anderen zu treten, ein Gespräch zu beginnen. Ein halbwegs geordnetes Gespräch, wie es mir im wirklichen Leben nie oder nur selten gelingt.

Ein roter Faden in deinen Romanen ist das Sich-Erinnern, und auch in ›Das Vorkommnis‹ geht es viel um Vergangenes, zum Beispiel die Wurzeln der Familie in der DDR. In der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹ wurdest du mal »Virtuosin des Erinnerungserzählens« genannt. Was treibt dich mehr an beim Schreiben – der Wunsch, Vergangenes im Gedächtnis zu bewahren oder es besser zu verstehen?

Ich verstehe mich nicht als Chronistin. Ehrlich gesagt, bezweifle ich, dass Erinnern gegen das Vergessen hilft. Im Gegenteil, es beweist oft nur das Ausmaß unserer Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie man Vergangenes bewahrt – meistens behält man ja nur eine bestimmte Version zurück. Ich frage mich darum immer, was eigentlich die Urversion eines Geschehens ist. Gibt es die überhaupt? Bei Milan Kundera heißt es: »Das Kleid der Vergangenheit ist aus schillerndem Taft gemacht, und jedesmal, wenn wir uns danach umdrehen, sehen wir es in anderer Farbe.« Das ist schön gesagt. Und entspricht meiner Erfahrung. Meine Absicht ist eher, das Verfließen der Zeit darzustellen. Wie kann man den Wandel der Zeit beschreiben? Die Veränderungen von Beziehungen, von Empfindungen, von Geschichte …

Und dafür schöpfst du oft aus eigenen Erfahrungen. Autofiktionales Erzählen – ist das nur ein Etikett? Oder trifft es das, was du machst?

Ich bin über eine Schleife zum autofiktionalen Schreiben zurückgekehrt, das stimmt. Auch in meinem letzten Buch, dem Roman ›Schöne Seelen und Komplizen‹, steckte viel Persönliches, aber aufgrund des besonderen Aufbaus, der Vielzahl der Stimmen, kam es ganz anders daher. Jedes Buch verlangt nach einer eigenen Form, und beim autofiktionalen Erzählen ist die Mischung von Bekenntnis und Erfindung entscheidend. Etliche Einzelheiten sind womöglich wirklich so und nicht anders passiert, zumindest habe ich sie so in Erinnerung, aber die Art, wie sie beim Schreiben zusammengeführt und aufeinander bezogen werden, bindet sie zu einer romanhaften Struktur zusammen. Und schon wieder fällt mir ein Zitat ein. In ›Wunschloses Unglück‹, das ja auch ein autofiktionaler Text ist, fragt Peter Handke: »Ist nicht jedes Formulieren, auch von etwas tatsächlich Passiertem, mehr oder weniger fiktiv? Weniger, wenn man sich begnügt, bloß Bericht zu erstatten; mehr, je genauer man zu formulieren versucht?« Eine interessante Beobachtung. Wenn man wirklich ins Erzählen kommt, innerhalb einer Szene auf die Details achtet, wird alles mehr und mehr Fiktion.

A propos »wirklich ins Erzählen kommen«. Es ist kein Geheimnis, dass ›Das Vorkommnis‹ der Auftakt zu einer Trilogie mit dem Titel ›Biographie einer Frau‹ ist. Was hat es damit auf sich?

Nach meinem letzten Roman habe ich ein Theaterstück geschrieben. Das hat Spaß gemacht, weil ich Figuren schaffen konnte, die überzeichnet waren, Typen. Danach musste das Schreiben wieder, sagen wir, gefahrvoller werden. Ich hatte Lust, in den Keller zu steigen und etwas zu ergründen, was mir selbst noch unklar war. Ich glaube, ich brauche das. Es muss etwas auf dem Spiel stehen. Muss eine Art Wagnis geben, das mich an mich selbst zurückbindet. Ich hatte schon lange bestimmte Notizen gesammelt, dann merkte ich, dass sie zwar durchaus das gleiche Thema hatten, es aber aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten. Wie Kreise, die sich überlagern. Und ich merkte, das klappt nicht in einem einzigen Buch.

Und welches Thema ist das?

Es wird jedes Mal um Frauen gehen, die mit einer neuen Sicht auf ihr Leben klarkommen müssen. So, wie man das Leben, die Liebe oder andere Menschen bisher gesehen hat, ist es nicht mehr – die eigene Geschichte muss revidiert werden. Das ist, wie gesagt, oft ein schmerzhafter Prozess. Im Kleinen wie übrigens auch im Großen. Jetzt, als Erwachsene, habe ich zum Beispiel eine ganz andere Vorstellung von dem Staat, in dem ich aufgewachsen bin, als zu der Zeit, als ich ein Kind war. Das Interessante ist, dass wir solche alten Bilder und Ideen zwar irgendwann ablegen, sie aber trotzdem weiterwirken. Man wird nichts so einfach los, alles, was man gedacht und getan, woran man geglaubt oder was man verdammt hat, begleitet uns weiter. Manchmal nur als ferne Erinnerung, aber es ist doch da, gehört zu einem. Und früher oder später ist jeder Mensch in so einer Situation: Plötzlich sieht man klarer. Die Frage ist dann, wie wir das einbauen in unser Bild von der Welt oder von uns selbst. Viele haben nach dem 11. September 2001 ihr altes Weltbild über den Haufen werfen müssen. Auch die Pandemie ist für einige so eine Zäsur. Oder eben die Trennung von einem anderen Menschen. Zäsur heißt immer: Man begreift, wer man bisher war, was einen ausgemacht hat, was man für selbstverständlich hielt und was nun nicht mehr selbstverständlich ist und wovon man sich lösen muss. Manchmal geschieht so etwas abrupt, manchmal auch allmählich. Dann ist man wie zu Gast im eigenen Leben. Mir ging es genauso. An meinem Tisch stand nach einer Lesung wirklich eine fremde Frau und sagte, dass wir denselben Vater hätten. Und was passierte? Ich habe mich in meinem Leben plötzlich umgeschaut wie in einer fremden Wohnung.

Das hört sich nicht danach an, als würden die drei Bände chronologisch zusammenhängen wie etwa die von Tove Ditlevsens Kopenhagen-Trilogie. Was verbindet sie, nur das Thema?

Eine Chronologie im strengen Sinne bilden die Bücher nicht. Deswegen lässt sich auch schwer sagen: Es sind Teile oder gar Bände. In jedem scheint ein neuer Gedankenkosmos auf, jedes setzt neu an. Aber jedes bildet auch ein Fenster, durch das man ins nächste Buch einsteigen kann. Außerdem gibt es so etwas wie eine Verbindung durch eine innere Bewegung: Von Buch zu Buch weiten sich die sozialen Räume, jedenfalls ist das im Moment meine Vorstellung. Wie verwächst man allmählich mit der Gesellschaft? Wie wird man darin eingewoben oder eingesponnen? Und wie ist das speziell bei Frauen? In den Büchern will ich also von innen nach außen gehen: Es beginnt mit dem engen Kosmos der eigenen Vorgeschichte, der Herkunftsfamilie – das wäre ›Das Vorkommnis‹. Dann geht es hinaus in den selbst gewählten Kosmos der Liebesbeziehung, mit dem Mann, der Familie des Mannes, den eigenen Kindern, die das Gebilde erweitern. Und schließlich ist da die Welt, sind da die vielen Freunde und Fremden, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen, auch in unserer Phantasie, wo ja ein Großteil unseres Lebens stattfindet.

Wenn ich es recht verstehe, ist das Ziel also, über Frauen in der Gesellschaft zu erzählen, insbesondere über den Wandel der Liebe, den Wandel von Beziehungsmustern über Jahrzehnte hinweg?

Ja, so könnte man es sagen. Manchmal denke ich allerdings auch, dieses Work-in-progress-Projekt ist eine Art Müdigkeitsgeschichte. Die davon handelt, wie man mit Begeisterung in die Welt gekommen ist und dann an ihr ermüdet. Wie man alles auf- und angesogen hat und irgendwann wieder abstoßen will. Das Schreiben macht mich dann immer wach.

Das klingt alles nach einer großen, ganz besonderen Unternehmung. Ich weiß natürlich, Schriftsteller reden nicht gern über noch ungeschriebene Bücher, aber darf ich dir die Frage trotzdem stellen? Bitte, verrate ein bisschen mehr über das zweite Buch.

Im zweiten Buch, das wahrscheinlich ›Das Liebespaar des Jahrhunderts‹ heißen wird, verlässt eine Frau ihren Mann. Zumindest hat sie den Plan, ihn zu verlassen, und spricht es aus. »Ich verlasse dich« ist ja ein interessanter Satz, weil er gleichzeitig Aussage und Handlung ist. Was passiert, was löst man aus, wenn man diesen Satz sagt? Ich habe mich immer gefragt: Warum geht Zerstörung oder Auflösung so rasch und so leicht vonstatten, während Zusammenfügen und Heilung so lange dauern?

Und wird die Ich-Erzählerin in allen drei Büchern dieselbe sein?

Ungefähr so, wie wir auch immer dieselben bleiben. Bestimmte Züge behält man ein Leben lang, anderes wandelt sich, verschwindet. Das Verbindende zwischen den Büchern ist deshalb wohl eher, dass alles Nachdenken, Beobachten und alle Erfahrungen etwas mit »Frausein« zu tun haben. Trotzdem behalten die drei Bücher ihre Eigenständigkeit. Jedes steht für sich, jedes kann für sich gelesen werden, und dennoch befinden sie sich in Sichtweite zueinander, oder eher in Hörweite, weil die Stimmen darin am Ende ein Gespräch ergeben. Jedenfalls wäre es schön, wenn das am Ende so herauskommt.

Das führt mich zu der Frage, wie du überhaupt darauf gekommen bist. Durch Bücher, die du gelesen hast? Oder gab es ein Erlebnis, irgendetwas, das dich eines Morgens aufwachen ließ mit dem Plan, dich ans Schreiben eines Dreiteilers zu wagen?

Als ich gemerkt habe, in meinen Aufzeichnungen steckt das Material für mehrere Bücher, war klar, dass ich das aufteilen muss. Ich habe mich also hingesetzt, wirklich so konkret, und habe meine Finger über der Tastatur gefragt: So, welches möchtet ihr denn als Erstes schreiben? Und dann habe ich den Anfang von ›Das Vorkommnis‹ geschrieben. Und damit war die Sache klar. ›Das Vorkommnis‹ hatte sich gewissermaßen vorgedrängelt. Beim Schreiben habe ich dann hier und da weitere Notizen für das zweite Buch gemacht, seltener für das dritte. Einen Überblick werde ich erst am Schluss haben. Ich lese im Moment wieder Franz Fühmann, und da habe ich den Satz gefunden: »Erst beim Schreiben werden mir Dinge problematisch.« Genauso geht es mir – bei jedem Buch. Erst kurz vor der Fertigstellung sehe ich, was mich überhaupt angetrieben hat. Ich glaube, ich könnte kein Buch schreiben, von dem ich vorher genau weiß, was ich an welcher Stelle sagen möchte und wie es wirken soll. Das wäre für mich wie Malen nach Zahlen. Oft entwickelt es sich, auch formal, erst beim Schreiben. Und erst dann erfahre ich, »worum es geht«.

Vor ein paar Jahren hast du in einem Interview gesagt, dass du mit deinen Büchern an einem »Seelenweitungsprojekt« arbeitest. Allein schon das Wort macht neugierig, ich habe es noch nie vorher gehört. Ist also auch ›Das Vorkommnis‹ ein Teil dieses noch viel größeren Projekts, und wenn ja: Was steckt dahinter, was ist gemeint?

Uns allen ist klar, dass Bildung nicht nur durch Anhäufung von Wissen erreicht wird, auf einer rationalen Ebene. Das sehen wir ja überall, wir haben eine gigantisch große Menge an Wissen zur Verfügung, aber offenbar nützt es uns wenig im Umgang mit anderen. Dass es uns zur Verfügung steht, heißt ja nicht, dass wir davon Gebrauch machen. Bloße Informationsfülle schafft nicht selten nur Verwirrung. Auch die Seelen müssen gebildet werden, aber wie sie weiten und wodurch? Die Literatur ist nicht das schlechteste Instrument dafür. Sie ist eine Schule der Empathie. Aber Schule klingt schon wieder so nach Pflicht, sehr deutsch. Sagen wir eher, sie ist eine Einladung zur Empathie. Nicht zuletzt für den, der schreibt.

Und am Schluss noch eine ganz andere Frage: Wenn du deinen Leserinnen und Lesern ebenfalls einen Fünf- Wörter-Satz sagen könntest, und zwar zu deinem neuen Buch, wie würde der lauten?

Ich hoffe, es gefällt Ihnen!